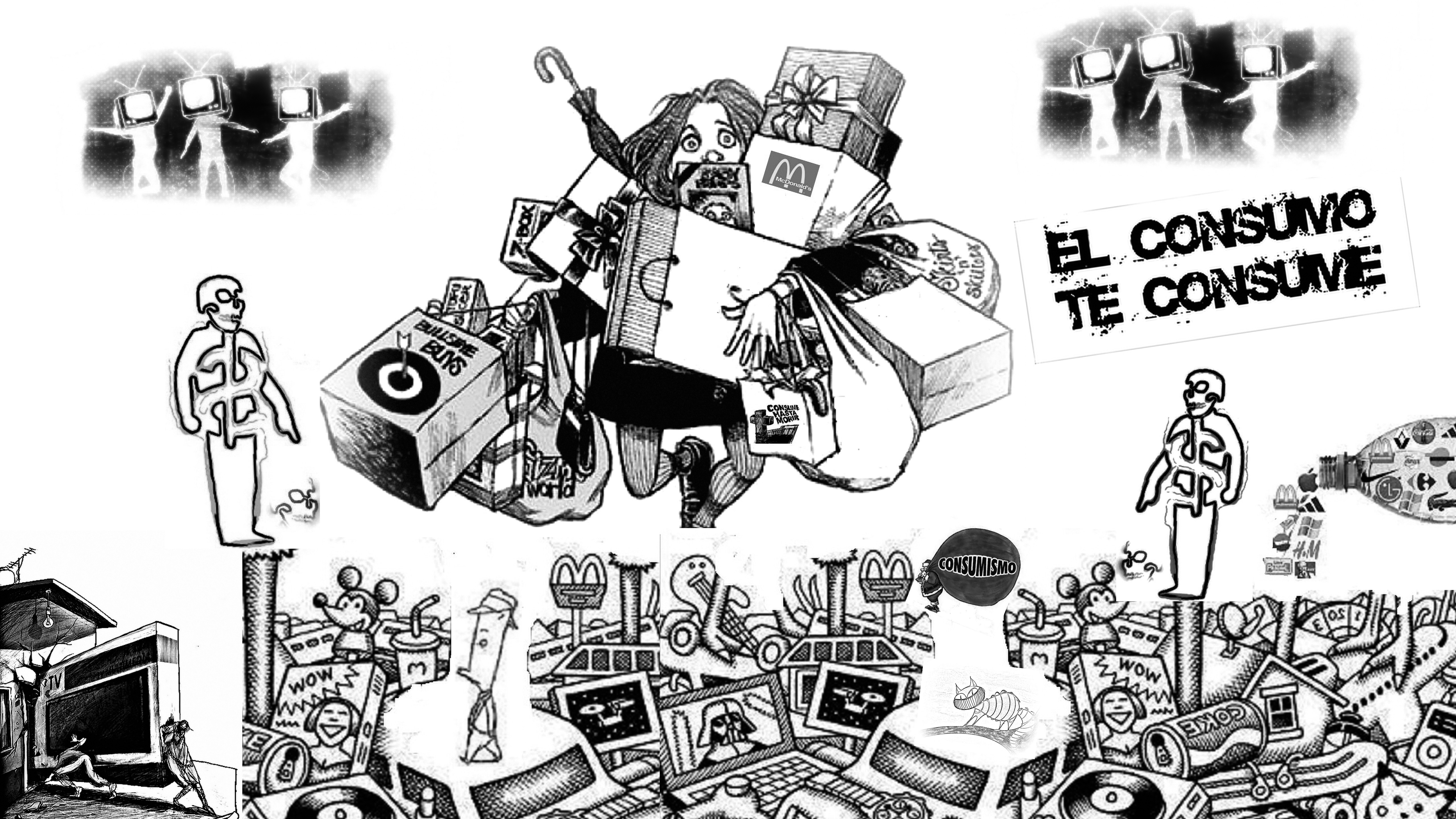

Sea Navidad o Verano, el mercado nos quiere sumisos, aislados y pasando por caja.

En el siglo XIX, los anarquistas construyeron un discurso sólido y combativo frente a la religión, el arma que todavía se usaba para distraer y someter a los trabajadores. Hoy, al menos en Europa, la iglesia sólo se pisa en bodas, bautizos y comuniones; y los crucifijos van desapareciendo de casi todas las paredes. Pero creer que somos libres sería tan absurdo como entonces: seguimos sin ser dueños de nuestras vidas. Cómo nos vestimos, cómo nos divertimos, hasta nuestros sueños y aspiraciones, todo ha sido trazado en algún oscuro despacho como parte de un estudio de mercado, pero también, de un sutil control social. Le pese a quien le pese (más a ti y a mí) todavía vivimos en una sociedad de clases, bajo el yugo de un sistema capitalista que aún nos exprime día a día.

La opinión pública no existe, es la opinión privada de ese 1 % que acapara casi toda la riqueza del planeta, esa burguesía que moldea lo que pensamos con sus mass media, su publicidad y sus libros de texto.

La opinión pública no existe, es la opinión privada de ese 1 % que acapara casi toda la riqueza del planeta, esa burguesía que moldea lo que pensamos con sus mass media, su publicidad y sus libros de texto.

Por la televisión verás tanto al emprendedor al que todos debemos imitar, como al antisistema al que hay que denunciar a la policía. Son ángeles y demonios, relatos de lo que está bien y lo que está mal, un discurso que no es nuestro, sino metido a calzador por aquellos que nos condenan a una vida de miseria. Ni siquiera lo vemos como un discurso, creemos que es algo neutro y normal, como si no hubiera nadie detrás moviendo los hilos y toda esa información (o desinformación) con la que nos bombardean a diario cayera del cielo, como si no hubiera intereses en juego y una inversión de miles de millones de euros, dólares y yuanes. Así, las reglas sociales se camuflan como simples modas, y la palabra capitalismo queda desterrada de toda conversación: nos dicen que vivimos en un algo abstracto que siempre ha existido y existirá, lo normal y natural, no en un sistema concreto que se ha impuesto a sangre y fuego ante el que hay otros mundos posibles. Una soberana tontería que hemos aceptado como un dogma de fe.

Vale, ya no tenemos al cura maldiciéndonos desde su púlpito por no haber ido a misa, pero te señalarán igual por no ver ese partido de fútbol. Tranquilo, ya nadie te quemará en la hoguera; en la sociedad del espectáculo bastará con ser ignorado con una mueca o un tick de leído, con ser convertido en el loser de la jerga neoliberal, un paria invisible ante las luces de neón de los que triunfan. Ahora estamos en crisis, y la necesidad apremia, pero aún podemos acordarnos de aquellos años locos antes de 2008. Con su publicidad y sus hipotecas, el sistema proyectó una falsa ilusión de progreso, que llevó a tantos trabajadores a comprar un coche más caro y tener unas vacaciones más rocambolescas y exóticas. El que no pasara por aquel aro era un pringao, pero 10 años después, ahora que al capitalismo se le ha caído la máscara y no concede créditos, la hormiga vuelve a guiñarle el ojo a la cigarra. De todas formas, no se trató de aquello que decían los políticos de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, otra mentira para hacer cargar el muerto a los de siempre, a los que trabajan, nunca a los que especulan. Fueron los bancos los que vivieron por encima de sus posibilidades, y de las de la burbuja de capital y farlopa en la que estaban sumidos. Entre tanto, no es ninguna sorpresa ver las terrazas y los centros comerciales llenos. Cuanto más miserable sea nuestra existencia, más vistoso será el paraíso que nos quieran vender.

Puede que ya no tengamos a ese cura gritón, pero no olvidemos que, como los condones, el mejor control es el que no se nota. Y el mayor esclavo, el que se cree dueño de sus actos, aquel que confunde la libertad con elegir entre diez marcas de la misma mierda envasada, la felicidad con el consumismo, y el calor humano con un mensaje de Facebook. El sermón del cura ya no es un aburrido discurso en latín, sino una pegadiza canción de radiofórmula que nos da justo lo que queremos oír. Y que, al contrario que ese viejo sermón, se oye en todas partes. Es un runrún que te persigue allá donde vayas, con mil pantallas de todas las pulgadas posibles. La iglesia era un lugar concreto, pero las redes Wi-Fi son omnipresentes, son el nuevo Dios al que suplicar cuando no nos carga la basura que vemos a todas horas. Pero no rezamos todos en el mismo templo: cada cual vive su engaño y su opresión en su propio móvil, alejado del resto. El capitalismo nos ha arrebatado nuestra conciencia de clase y nuestro sentimiento de comunidad, lanzándonos a un vacío en el que, rodeados de gente, siempre estamos solos.

Y si las mentes no son libres, tampoco los cuerpos. El feminismo tiene mucho que decir sobre esto. En la vieja sociedad del luto y la mantilla, el cuerpo de la mujer era una reliquia sagrada, sometida a un férreo control, que sólo debía usarse para procrear. Hoy el cuerpo femenino es más un producto que vemos expuesto en cada escaparate, como parte de ese capitalismo que hace negocios con todo. Pasar de la castidad a la hipersexualización no es ninguna victoria. La Virgen y Katy Perry son símbolos del mismo patriarcado que se va actualizando. No hablamos de echar de menos las pesadas cadenas de antaño, sino de fijarnos en esas bridas tan modernas con las que nos están deteniendo ahora mismo.

Cuando la vida era un valle de lágrimas y la gente temerosa de Dios, el miedo constituía la emoción perfecta para controlar a las masas. Pero décadas de estudios psicológicos aplicados al márketing han revelado lo efectivo que es el deseo. Ya no se nos promete el cielo en la otra vida, sino que mil camellos y agencias de publicidad nos ofrecen un paraíso instantáneo, un placer que tan rápido viene como se va, y que a su paso sólo deja deudas hipotecarias y la ansiedad del mono. Vivimos (¿vivimos?) atrapados en un presente que nos impide ver las victorias de los que se rebelaron y lucharon ayer, y el desastre ecológico que mañana nos explotará en la cara. Lo queremos todo en un click instantáneo, y así obligamos a cientos de repartidores a correr de aquí para allá, para satisfacer deseos que habrán caducado antes de abrir ese paquete, pero que enseguida serán sustituidos por otra cosa, en una espiral de consumo que no acaba nunca. El capitalismo te crea falsas necesidades, y tú sigues riéndote de ese pobre diablo que fuma en base en una esquina.

Mientras tanto la porra y el calabozo siguen esperando a los que escapen del paraíso artificial del consumismo. Y cada vez serán más. Ni el escaparate más brillante podrá distraer a un pueblo furioso de justicia y libertad: se romperán sus cristales, como ya vemos en Atenas o en París. Pero, igual que hicieron aquellos anarquistas con la religión, necesitamos saber a qué nos enfrentamos, desmontar los mitos de los que nos quieren drogados, frente a una pantalla o cargados de bolsas de plástico. Combatir al capitalismo aquí y ahora. Que el fin de los disturbios no sea saquear los escaparates, sino destruirlos, crear una sociedad en la que no seamos tratados como mercancías, y no haya ningún cristal que impida repartir la riqueza entre todos. Pero eso es otra historia, y quizá, otro Asturies.